| 「お盆のルーツを尋ねて」 |

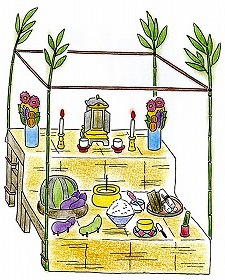

お正月が寒い冬の行事なら、お盆は暑い夏の行事です。  京都の五山送り火(大文字焼き)や各地での灯籠流しに代表されるお盆ならではの特色ある行事が、日本の夏の風情を彩っています。 このように日本人の心に生き続けてきたお盆とは、いったいどのような意味があるのでしょうか。 そのルーツを尋ねてみましょう。 お盆とは正式には孟蘭盆(うらぼん)といい、仏教の言葉に多くみられるように、インドの言葉の発音を中国人が漢字に写した音写語といわれるものです。 すなわち孟蘭盆の元になったインドの言葉(梵語・ぼんご)は、「ウッランバナ」(ullambana)で、その意味は「さかさに吊るされること」から「倒懸・とうけん」と訳されます。 さかさに吊るされたらどうでしょう。とても苦しいことは容易に想像されます。 ところで後の言い伝えで、本来の仏教とは違うものではありますが、『仏説孟蘭盆経(ぶっせつうらぼんきょう)』によりますと、お釈迦さまの高弟であった目連さまが身につけたあの世を見通す力(天眼通・てんげんつう)で今は亡き母の姿をみると、母親は食べ物も口にすることができない非常な苦しみにあえいでいたというのです。 早速その救済方法をお釈迦さまに尋ねたところ、三ヵ月間の雨季の修行(雨安居・うあんご)の終る七月十五日の修行の反省日(自恣の日・じしのひ)に、修行で身心ともにすがすがしくなった修行僧たちに美味な食べ物(百味五果・ひゃくみごか)を供養すれば、その供養の力(功徳・くどく)によって母親を救うことができることを教えられ、その言葉通りに供養したところ、母親を倒懸の苦しみから救うことができたとされているのです。 このような話が元になって、大勢の修行僧に供養することが孟蘭盆法要の始まりだったのです。 しかし今日、日本で一般に行われているお盆は、百味五果の食べ物を供養する点ではインド以来の仏教の伝統をうけついでいますが、供養の対象は、「修行を終えたお坊さんたち」ではなく、「あらゆる世界のすべての亡き人びと」(三界万霊・さんかいばんれい)に変化しています。  実際に各寺院で行われている施食(せじき)の法要(施食会・せじきえ)では、そのお寺の檀信徒の先祖代々の諸精霊、とりわけ初めてお盆を迎える新亡(しんもう)の精霊を迎えて供養することが中心となっています。 十三日の夕刻に迎え火を焚いてわが家に迎え、十四と十五の両日に食べ物や僧侶の読経・どきょう(棚経・たなぎょう)の供養など、充分なおもてなしをした後、十五日の夜、または十六日の朝に送りをすることが広く行われています。 これは日本に昔からあった祖先の霊を祀る信仰(祖霊信仰・それいしんこう)のうえに、後に仏教の説く孟蘭盆の供養の教えが導入され、両者が一体となって日本人の心に生き続けてきたもの、といえるのです。 |