| 2月15日 涅槃会 |

||

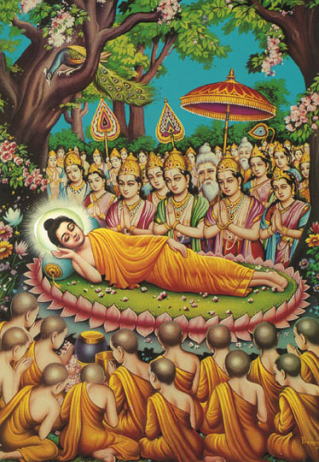

| 2月15日は釈尊の亡くなられた日とされ、この日に涅槃会という法要が営まれることになっています。享年80歳であったとされています。 | ||

涅槃という言葉は、滅・滅度・寂・寂滅などとも言われ、煩悩の火が吹き消された状態を指します。煩悩こそは苦しみの原因ですから、煩悩が無いということは、苦しみが無いということです。苦しみを無くすこと、これこそが釈尊出家の動機に他なりませんし、我々仏教徒の望みでもありましょう。 釈尊は苦しみの原因が煩悩であることを発見し、その煩悩を消滅させることに成功した、つまり成道されたわけですから、その時点で釈尊は涅槃を得たという言い方も可能です。従って、涅槃という言葉は本来非常にお目出度い意味を持っているわけです。 しかしどんなに精進努力をしても消せない苦しみがあります。それは生身の肉体を持つが故の苦しみ、たとえ釈尊も叩かれれば痛いし、病気になれば苦しい、年を取れば思うように動けないわけです。そういった苦しみは、どんなに精神が涅槃に入っていても、生きている限り逃れられないわけです。 そこで成道した段階を、有余涅槃(うよねはん、まだ肉体という余り物がある涅槃)と呼び、亡くなられた段階を、無余涅槃(むよねはん、肉体の苦しみも無くなった涅槃)と呼んでいます。また、完全なる涅槃という意味で般涅槃(はつねはん)という言い方もあり、禅宗ではこちらの方が一般的に使用されています。 釈尊が亡くなられたという事実は、遺された者達からすれば非常に悲しいことではありますが、釈尊自身が完全に苦しみの無い境地に達せられた、という意味ではむしろお祝いすべきことなのかも知れません。このことを知れば、やはり複雑といえば複雑な心境にさせられます。 病気や怪我に長く苦しんでいた方が亡くなられると、どうしてもダメだったかという悲しみの気持ちがある反面、やっと楽になれたね、十分頑張った、といういたわりの気持ち、安堵の気持ちが付随いたします。この感覚は、やはり複雑、上述の般涅槃の構造に似ているように思います。 そう考えますと、思慮深い釈尊のことですから、もしかしたら、完全なる涅槃に入ったと考えさせることにより、遺された者達の絶望的な悲しみを、多少なりとも緩和してくれたのかも知れません。釈尊が真っ先に説かれたとされる四諦(4つの真理)に「涅槃寂静(ねはんじゃくじょう、苦しみのない穏やかなる理想の境地がある)」が入っているのは、自他の死を恐れる我々への処方箋だったとも思われるのです。 釈尊が亡くなられる時のご様子ですが、信者から食事の供養を受け食中毒を起こし、クシナガラ郊外の沙羅樹林の中、頭を北枕に、顔は西に向けられたとされます。現代でも死者に北枕が意識されるのはこのことに由来すると思われます。 伝説では、釈尊が亡くなると、一瞬にして沙羅の木々が鶴のように真っ白になったと言われており、入滅の地は鶴林などと呼ばれています。また、本来別々の2本の沙羅樹が1本のようにくっいたとも言われ、それで沙羅双樹という言葉も生まれています。 かの『平家物語』冒頭に「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。 沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらわす」とあるのは、平家の興亡を、釈尊の人生に喩えているわけです。 祇園精舎は釈尊存命中の仏教教団が隆盛を誇った頃の象徴となる寺院名であります。釈尊ご自身が当時どのように思われていたのかは別としましても、俗的に見て、一宗教教団の教祖として最も充実していた時期でありましょう。 その釈尊も80歳にて亡くなるわけですが、実は禅宗では、本来釈尊は100歳の寿命であったという説があります。釈尊がご自身の寿命を20年程削って、後世の出家者が生活に困らないようにしたというのです。ちょっと昔は「寺に居ればとりあえず食事には困らない」と言われましたし、現在では「坊主丸儲け」と揶揄されることもありますが、これは釈尊の寿命が20歳分の遺徳であるというわけです。 この説の信憑性はともかく、こういう説があるということ自体、仏教の出家者であるというだけで何とか生きて行けるという事実に感謝の念を抱き続けてきた歴代の先輩僧侶達の釈尊への思慕の念が見て取れると思われます。涅槃会は、そういった釈尊への感謝の気持ちを新たにする機会でもあるわけです。 さらに『法華経』では、釈尊が、人々が釈尊の存在をあてにして、困ったら釈尊に頼ればいいやという風になってしまった現実を見て、諸行無常の危機感をあらためて持たせるために死んだふりをしたのだ、と説きます。本当の釈尊は永遠の寿命を持ち、今も霊鷲山という所で説法をしていると言うのです。随分と話が飛躍するようですが、仏教徒からしますと、我々を導くための手段として般涅槃の形を示されたという、その智慧に感謝をしなくてはならないのでしょう。 さて、その涅槃会ですが、本来香を焚いて読経の後、住職が釈尊入涅槃に因んだ説法をすることになっております。また『瑩山清規』には、永平寺でも古くより参加者が七文銭を出し合って釈尊を供養していたことも記されています。七文銭といえば、俗説ではあの世への通行料とされ、棺の中の死者に携帯させる風習がありますが、あるいは禅宗の涅槃会のやり方がルーツになっているのかも知れません。

|

||